연재 | 1타 중국 철학자 | 신유학 거목

- hpiri2

- 1월 17일

- 3분 분량

중국현대사의 격동기를 살았던, 철학자 풍우란은 말년까지 붓을 꺾지 않은 열정의 본보기로서 중국 철학을 해외에 소개한 공이 크다고 평가한다.

2025-1-17 윤지산

윤지산

퇴락한 고가에서 묵 가는 소리와 대나무 바람 소리를 들으며 성장했다. 선조의 유묵을 통해 중국학을 시작했고, 태동고전연구소에서 깊이를 더했다. 한양대학교, 태동고전연구소, 인민대학(人民大學) 등지에서 공부했다. 『고사성어 인문학 강의』, 『문명이 낳은 철학, 철학이 바꾼 역사』, 『한비자 스파이가 되다』 등을 썼고, 『순자 교양 강의』, 『법가 절대 권력의 기술』, 『어린 왕자』 등을 번역했다. 또 『논어』, 『도덕경』, 『중용』을 새 한글로 옮겼다. 바둑에 관심이 많아 〈영남일보〉에 기보 칼럼을 연재했다. 대안 교육 공동체, 꽃피는 학교 등 주로 대안 교육과 관련한 곳에서 강의했다. 현재 베이징에서 칩거하며 장자와 들뢰즈 연구에 몰두하고 있다. 한국 사회 저변에 흐르는 무의식을 탐구한다.

다양한 평가

풍우란은 1990년 7월 『신편 중국철학사』 7권을 완성한다. 그해 11월 파란만장한 삶을 뒤로하고 영면에 든다. 필생의 업적인 『중국철학사』는 완간도 보지 못했다. 『삼송당전집(三松堂全集)』은 1992년에야 비로소 세상에 나왔기 때문이다. 그의 삶은 격동의 중국 현대사와 굴곡을 같이했다. 청나라의 패망, 민국 시대, 중일 전쟁, 국공 내전, 신중국 성립, 문화혁명, 개혁개방 등 그야말로 대혼돈의 시기를 살고 갔다. 따라서 그에 대한 평가도 다양할 수밖에 없다. 또한, 이는 세상에 이름이 알려진 이라면 피할 수 없는 숙명이기도 하다. 책을 다 읽지도 않고 비난하거나 칭찬하는 이들이 있으니 세간의 평가는 항상 조심해서 접근해야 한다. 거리와 시간을 두고 찬찬히 살펴볼 일이다. 풍우란에 대한 시선은 대략 다음 세 가지이다.

자아비판을 두려워하지 않는 철학적 구도자.

정치적 압력에 굴복하였으니 반면교사로 삼아야 할 초라한 지식인.

변절을 일삼고 중국을 철학의 진정한 면모를 파악하지 못한 인물.

임중도원(任重道遠)

철학은 본래 세계를 비판적으로 분석하는 것이 주된 목표라, 이에 종사하는 이들은 대개 다른 철학자에게도 박절한 편이다. 추종하기만 하면 종교로 넘어가니, 작은 흠이라도 철저하게 따지고 든다. 특히 장개석과 함께 대만으로 건너간 쪽에서 더 거세게 혹평한다. 이에 풍우란은 다음과 같이 응수한다.

"철학은 자기 땅에서 하지 않으면 자신의 철학이 나올 수 없다"(『삼송당자서』)

대만으로 떠났든 대륙에 남았든, 서로가 복잡하게 얽혀 있으니, 평가를 유보하는 것이 좋겠다. 결국, 역사가 말해 준다. 여하튼 무사가 검으로 대결하듯, 학자는 “책”으로 승부를 보아야 한다. 저서가 없는 이들의 말은 듣지 않는 편이 낫다. 학자는 읽으면서 쓰고, 쓰면서 읽는 것이 본업이다. 한쪽만 한다면, 학자일 수는 있으나 일류는 아니다. 이런 관점에서 평가한다면 풍우란은 일류 학자이다. 또 말년까지 붓을 꺾지 않는 열정과 집념도 후학에게 좋은 본보이기다. 『논어』에서 ‘임중도원(任重道遠)’이라고 하지 않았던가? 말년 제자인 천라이(陈来)가 지적했듯, 『중국철학간사(中国哲学簡史)』를 통해 중국 철학을 해외에 소개한 공도 빼놓을 수 없다. 천라이 선생도 곧 소개하겠다. 한중 수교 이후 그에게 배운 국내 학자도 많다. 그의 저서도 한국에 이미 번역되어 있다. 중국 철학계에서 천라이 선생의 위상을 고려한다면 반드시 한 번은 짚고 넘어 가야 한다.

Turn around

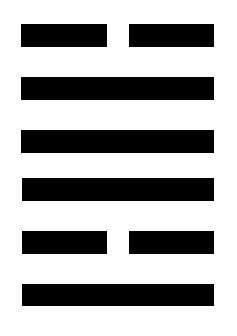

나아가 필자는 ‘자기 변혁’을 주저하지 않는 풍우란의 용기를 높이 평가한다. ‘변절’과 ‘변혁’이 형식은 비슷하지만, 내용은 천양지차(天壤之差)이다. ‘변혁’은 치열한 자기 반성 끝에서 오는 것이고, ‘변절’은 세태와 권력을 좇는 곡학아세(曲學阿世)일 뿐이다. 천 길 벼랑에 서서 자신을 벼려낼 수 있는가? 세상을 바꾼다는 것, 자기 변혁은 그 무엇보다도 어렵다. 『주역』에서 이를 잘 설명해 두었다. 택화혁괘(澤火革卦)를 한 번 보자.

불[火] 위에 연못[澤]이 앉은 형세이다. 상승하는 불기운을 연못이 짓누르고 있다. 이를 뚫고 나가야 혁명이 도래한다. 신년 계획이 작심삼일이 되거나, 정권이 바뀔 때마다 개혁을 부르짖지만 늘 도루묵이 되는 까닭이 여기에 있다. 무엇을 바꾼다는 것이 그만큼 어렵기 때문이다. 그럼 어디서부터 시작해야 하는가? 딱 하나 추천해 드리고 싶다. Turn around! 플라톤의 『국가』에 등장하는 “동굴의 비유”를 잘 아시리라. 태어나자마자 동굴에 갇혀 앞만 보고 살아온 죄수는 벽에 어른거리는 그림자가 세상의 전부라고 생각한다. 그렇게 생각할 수밖에 없다. 다른 세계가 있는지조차 모르니까! 나무 그림자를 진짜 나무라고 믿는다. 우연히 사슬이 풀린 죄수가 밖에 나가서 진짜 나무로 보고 돌아와 “이것은 가짜 나무”라고 외쳐도 들리지 않는다. 이미 굳어진 믿음을 바꿀 용기가 없으니, 듣고 싶지도 않고 들으려고 하지도 않는다. 이때 무엇을 해야하는가! “돌아 앉아라!”

메타노에오

“내가 딛고 살아온 세계, 내가 믿었던 진리”를 돌아보는 것이야말로 혁명의 시작이다. 광야에서 “메타노에오(μετανοέω)”라고 외쳤던 세례 요한의 일성(一聲)도 여기에서 크게 벗어나지 않는다. “메타노에오”를 흔히 ‘회개하라’라고 번역하는데, 문자 그대로 따라가면 ‘생각을 바꿔라’라는 뜻이 된다. 하지만 ‘회개’라고 새겨도 큰 무리가 없다. 종교적 맥락을 떠나면, ‘회개’ 역시 철저한 자기 반성 아닌가! 이러한 가르침은 주신 선각자는 많다. 중국 고전에 자주 등장하는 ‘일신(日新)’ 같은 개념도 이 맥락에서 이해할 수 있으며, 가까이 동학의 ‘항아설위(向我設位)’도 이렇게 읽을 수 있다. 제단에 고이 모신 신위를 내리고, 나를 향해 다시 세워라. 이 울림은 크다. 신위를 걷어치우듯, 연단에서 인민을 위에 군림하는 위정자를 끌어내려야 한다. 민복(民僕)이라고 자처하면서 왜 인민보다 높은 제단에 올라가서 목청을 높이는가! 이 지점에서 왕정(王政)이 끝나고 민주주의가 시작된다고 생각한다. 그전에 우리 인민이 먼저 ‘제 안에 왕정의 잔재가 남아 있지 않은가’ 돌아보아야 할 것이다. 독재는 이 식을 재를 먹고 자란다.

세밑에 우리 사회에 큰 환난이 닥쳤고 여전히 진행 중이다. 물속에 잠긴 불은 잠시 움츠리고 있지만 언젠가 뚫고 나온다. 지센린(季羡林)이 풍우란을 평가하면서 ‘혼란의 시기를 이겨낸 큰 힘이 낙관적 성격’이라고 했듯이, 우리 자신을 다듬고 보듬으면서 다음 세대를 위해 준비하자.

지난 기사

Comentarios